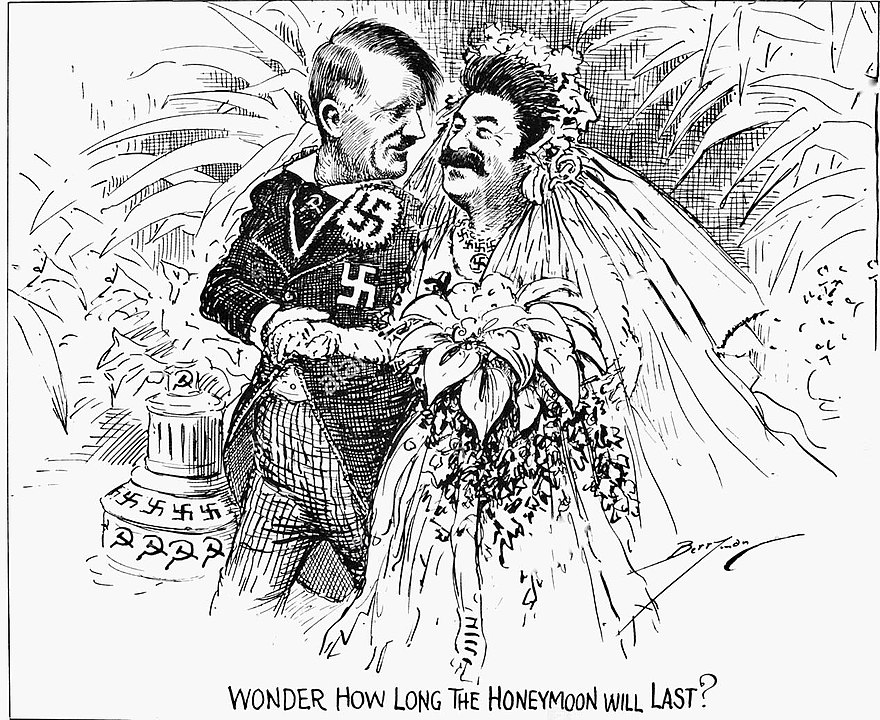

Adolf Hitler hatte schon lange vor dem 1.9.1939 Pläne gefasst, einen Krieg zu entfachen, um Deutschland als Weltmacht zu etablieren. Das angestrebte "Großdeutsche Reich" sollte sich über Polen bis weit nach Russland erstrecken. Die nationalsozialistische Politik sah außerdem eine rassische Neuordnung innerhalb Europas vor. Die Nationalsozialisten wollten Minderheiten wie Juden oder Sinti und Roma auslöschen, um die "arische Rasse" aufzuwerten.

Hitlers Außenpolitik zielte zunächst

darauf ab, die politische Isolation Deutschlands nach dem

Ersten Weltkrieg zu überwinden. Vor den Augen der anderen

europäischen Mächte betrieb das Deutsche Reich vordergründig

Friedenspropaganda, tatsächlich jedoch sollte Deutschland

gezielt für den geplanten Krieg militärisch aufrüsten und

wirtschaftlich autark gemacht werden. Der Überfall auf Polen

war ein erster gewalttätiger Schritt der expansiven

deutschen Außenpolitik.

Schon am 3. Februar 1933 forderte Hitler in einer Geheimrede

vor den ranghöchsten Offizieren der Reichswehr, das Deutsche

Reich müsse neuen "Lebensraum im Osten" erobern und diesen

"rücksichtslos germanisieren". Deutschland sollte schnell

aufrüsten und wieder militärische Stärke erlangen. Den

Staaten, die durch die NS-Machtübernahme aufgeschreckt

waren, hielt Hitler das Selbstbestimmungsrecht für

Deutschland entgegen. Um einer drohenden Isolation zu

entgehen, schloss Hitler außerdem Verträge (z.B. das

Konkordat zwischen dem deutschen Reich und dem Vatikan), die

vertrauensbildend wirken sollten.

Die anderen Länder nahmen die politische Umwälzung in

Deutschland zunächst ohne weiteres hin. Hitler führte 1935

die Wehrpflicht wieder ein und rüstete militärisch auf. Die

britische Regierung verhielt sich mit Premierminister

Chamberlain sehr zurückhaltend. Erste militärische Nahziele

Hitlers waren die Eroberungen von Österreich und der

Tschechoslowakei, um den Gewinn von Nahrungsmitteln

sicherzustellen. Nachdem Deutschland Österreich 1938

annektiert hatte, wurde die Sudetenkrise zum Brennpunkt des

internationalen Konflikts. Die Krise führte letztendlich zur

widerstandslosen Besetzung der restlichen Tschechoslowakei

durch Deutschland. Auf der Münchener Konferenz einigten sich

die europäischen Staatsmänner, Deutschland die Eingliederung

des Sudetenlandes zu gewähren. Schließlich wollten die

Briten einem erneuten Weltkrieg aus dem Weg gehen.

Im März 1939 besetzten Truppen der deutschen Wehrmacht

völkerrechtswidrig die „Rest-Tschechei". Diese Eroberung war

aus strategischen Gründen wichtig, da der langgezogene

Landstreifen weit nach Osteuropa führte. Für die

europäischen Großmächte war mittlerweile unmissverständlich

geworden, dass das NS-Regime keineswegs am Frieden in Europa

interessiert war. Nach der gewaltsamen Eroberung der

Tschechoslowakei entschlossen sich Großbritannien und

Frankreich dazu, dem vom Überfall bedrohten Polen

militärische Unterstützung zuzusagen.

Der nächste außenpolitische Schritt Hitlers sollte der Angriff auf Polen werden. Mit diesem Krieg wollte er vor allem Lebensraum im Osten schaffen.

Der 1. September 1939 und die Folgen

Warschau beim Beginn der Bomben- und Sturzkampfangriffe. Foto: Bundesarchiv, CC-BY-SA-3.0-de | Benno Wundshammer.

1.9.:

Deutscher Überfall auf Polen. Die deutsche Luftwaffe fliegt

bis zur polnischen Kapitulation schwere Bombenangriffe, die

Tausende Ziviltote fordern und schwere Zerstörungen

bewirken.

Frankreich und Großbritannien forderten ultimativ den

sofortigen Rückzug aller deutschen Truppen aus Polen.

Wiedereingliederung Danzigs in das Deutsche Reich; das

betreffende Gesetz war bereits vorher vorbereitet worden.

Ausgangssperre für Juden im Deutschen Reich.

2.9.:

Generalmobilmachung in Frankreich.

3.9.:

Die Botschafter Frankreichs und Großbritanniens übergeben in

Berlin die Kriegserklärungen ihrer Regierungen an das

Deutsche Reich.

Die Regierungen von Australien und Neuseeland erklären, es

sei ihre Pflicht, dem britischen Mutterland zu folgen und in

den Krieg gegen das Deutsche Reich einzutreten.

Führer und Reichskanzler Adolf Hitler erlässt die Weisung

Nr. 2 für die Kriegführung. Ziel bleibt der schnelle Sieg

über Polen. Gegenüber Großbritannien wird der Seekrieg nach

Prisenordnung

freigegeben, ansonsten soll die Initiative dem Gegner

überlassen werden.

Großbritanniens Premierminister Arthur Neville Chamberlain

bildet ein Kriegskabinett.

In Bromberg (Polen) werden mehrere tausend Volksdeutsche

ermordet.

Das deutsche Unterseeboot U 30 torpediert den britischen

Passagierdampfer "Athenia".

Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des

Sicherheitsdienstes der SS, veröffentlicht einen Runderlass

über "Grundsätze der

inneren Staatssicherung während des Krieges". Es ist u.a.

gegen jedermann einzuschreiten, der öffentlich am deutschen

Sieg zweifelt.

3./4.9.: Erste Flugblattabwürfe durch britische Maschinen auf das Rheinland und Ruhrgebiet. Die "Nickel raids" werden im Frühjahr 1940 bis nach Mittel- und Süddeutschland ausgedehnt.

17.9.:

Die sowjetische Armee überschreitet die polnische Grenze;

einen Tag später treffen sich in Brest deutsche und

sowjetische Truppen.

24. -

25.9.: Bei der Belagerung der

polnischen Hauptstadt Warschau durch Wehrmachtstruppen

fliegt die Luftwaffe mit 1.200 Maschinen schwere

Bombenangriffe auf das Stadtgebiet und besonders auch gegen

Wohnviertel.

27.9.:

Kapitulation Warschaus: die polnischen Verteidiger unter

General Juliusz Rómmel kapitulierten angesichts der rund

26.000 von deutschen Bomben und Artillerie getöteten

Zivilisten.

6.10.:

Kapitulation der letzten polnischen Truppenverbände. Hitler

macht den Westmächten ein Friedensangebot, das diese

ablehnen.

12.10.:

Bildung eines sogenannten Generalgouvernements aus den

besetzten polnischen Gebieten, die nicht dem Deutschen Reich

angegliedert wurden.

18.12.:

Bei einem Luftangriff auf Wilhelmshaven verliert das

britische Bomber Command fünf von 12 eingesetzten Maschinen.

Bis Sommer 1944 bleiben Angriffsoperationen des Bomber

Command bei Tageslicht auf Ziele in Deutschland eine

Ausnahme, da zu hohe Verluste befürchtet werden.

Zweiter Weltkrieg: Tag der Befreiung am 8. Mai 1945

Kriegszerstörungen in der Oranienstraße in Berlin. Foto: Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Als die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Opfer zu beklagen. Nach zwölf Jahren nationalsozialstischer Herrschaft bedeutete dieser Tag den politischen, militärischen und moralischen Untergang des verbrecherischen Regimes in Deutschland, das die Welt in den Abgrund gestürzt hatte. Diese Seite bietet einen Überblick über das Kriegsende und den Zweiten Weltkrieg.

Deutschland 1945: Das „Tausendjährige Reich“ der Nationalsozialisten versank in Schutt, Blut und Tränen. Als am 8. Mai die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Opfer zu beklagen. Gefallen im Krieg, ermordet in Konzentrationslagern, verbrannt in Bombennächten, gestorben an Hunger, Kälte und Gewalt auf großen Fluchtbewegungen. Nun erfuhr die Welt auch in vollem Umfang, was in deutschem Namen in den Vernichtungslagern des Regimes geschehen war.

Der Krieg ist Anfang April 1945 eigentlich entschieden. In Jalta beraten die USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion Anfang Februar schon über eine Nachkriegsordnung. Aber statt aufzugeben, werfen die Nationalsozialisten immer noch alles, was verfügbar ist, in die letzte Schlacht. Alte Männer werden zum „Volkssturm“ eingezogen, Kinder der Hitlerjugend werden mit Panzerfäusten auf die Straßen geschickt. An vielen Orten im ganzen Reich werden zahlreiche Menschen noch als „Verräter“ hingerichtet. Bis zum Schluss fällen Standgerichte von Wehrmacht und SS tausende Todesurteile gegen deutsche Soldaten und Zivilisten. Am 21. April erreicht die Sowjetarmee die Stadtgrenze von Berlin, am Abend des 29. April 1945 stehen die russischen Soldaten am Brandenburger Tor. Erst am 2. Mai ist der Kampf um Berlin zu Ende.

Während Berlin im Straßenkampf unterging und zehntausende Menschen den Kampf bis zum bitteren Ende mit ihrem Leben bezahlen mussten, entzog sich Adolf Hitler am 30. April 1945 der Verantwortung durch Selbstmord. Zu seinem Nachfolger bestimmte er Großadmiral Karl Dönitz. Dönitz beauftragte Generaloberst Alfred Jodl, den Verantwortlichen für die Kriegführung von Norwegen bis Nordafrika, die Kapitulationsverhandlungen im amerikanischen Hauptquartier in Reims zu führen. Jodl versuchte noch, die Kapitulation gegenüber der roten Armee hinauszuzögern, um den Deutschen in den Ostgebieten die Flucht nach Westen zu ermöglichen, allerdings ohne Erfolg.

Generaloberst Jodl unterzeichnete am 7. Mai 1945 in Reims im Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Sie trat am 8. Mai 1945 um 23 Uhr in Kraft. Der sowjetische Diktator Josef Stalin drängte auf eine Wiederholung der Zeremonie im sowjetischen Machtbereich. In der Nacht zum 9. Mai unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht, die Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Nach mehr als fünf Jahren Krieg schwiegen in Europa endlich die Waffen.

|

KAPITULATIONSERKLÄRUNG Original Kapitulationserklärung |

Am 5. Juni 1945 unterzeichneten die

vier Siegermächte die Berliner Deklaration. Darin heißt

es: „Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der

Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der

Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische

Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit

die oberste Regierungsgewalt in Deutschland,

einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung,

des Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen,

Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und

Gemeinden.“

Deutschland wurde in vier Besatzungszonen und Berlin in

vier Sektoren aufgeteilt. Jede Siegermacht bestimmt in

ihrer Zone bzw. ihrem Sektor die wirtschaftliche und

politische Entwicklung nach seinem Ermessen.

Neubeginn: Die Potsdamer Konferenz

Der Krieg im Pazifik, der am 7.

Dezember 1941 mit dem japanischen Überfall auf Pearl

Harbor begonnen hatte, dauerte noch bis August 1945 und

erreichte mit den Atombombenabwürfen auf die Städte

Hiroshima und Nagasaki seinen traurigen Höhepunkt. Am 2.

September 1945 endete mit der Kapitulation Japans der

Zweite Weltkrieg auch im pazifischen Raum.

Die Bilanz des Zweiten Weltkrieges ist erschütternd:

Über 60 Millionen Menschen starben, mehr als sechs

Millionen europäische Jüdinnen und Juden wurden

ermordet. Hundertausende Sinti und Roma, politisch und

weltanschaulich Andersdenkende, Menschen mit Behinderung

oder Krankheit, Homosexuelle und weitere Minderheiten

wurden verfolgt und getötet. 17 Millionen Menschen waren

verschollen. Weite Teile Europas waren zerstört.

Blick auf Stuttgart am Ende des Zweiten Weltkrieges. Foto: LMZ

Der Holocaust, die systematische Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden sowie weiterer Bevölkerungsgruppen, war unter den Bedingungen dieses Krieges vollstreckt worden.

LpB-Dossier: 27. Januar 1945: Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

Bereits in den letzten Kriegsmonaten begannen Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionenn Deutschen in den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches.

LpB-Dossier: Flucht und Vertreibung

Mehr als die Hälfte der rund 5,7 Millionen Soldaten der Roten Armee, die im Zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, überlebten die mörderischen Bedingungen nicht.

Nach

Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit kehrten nur knapp zwei Millionen

der 3,2 Millionen deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion

nach Deutschland zurück, die letzten im Januar 1956. Nach Angaben

des Deutschen Roten Kreuzes ist das Schicksal von 1,3 Millionen

deutschen Militärangehörigen bis heute ungeklärt.

Das Ende des Krieges war nicht die Ursache für Flucht, Vertreibung

und Unfreiheit. Die Ursache liegt vielmehr in seinem Anfang und im

Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Der 8. Mai 1945

darf nicht vom 30. Januar 1933, dem Tag der Machtübergabe an Hitler,

getrennt werden (Richard von

Weizsäcker).

Zweiter Weltkrieg: Kriegsende in Baden-Württemberg

Das zerstörte Stuttgart im Jahr 1946: Blick vom Rathaus über die Altstadt zur Leonhardskirche. Foto: LMZ Baden-Württemberg

In den

sechs Jahren des Krieges waren mehr als 225.000

Wehrmachtsangehörige aus dem Südwesten und annähernd

40.000 Zivilpersonen umgekommen.

Neunzig Prozent der getöteten Zivilpersonen - deutlich

mehr als die Hälfte waren Frauen – und mehr als die

Hälfte der gefallenen Soldaten waren seit Januar 1944

vom Nazi-Regime regelrecht geopfert worden. Noch in den

letzten Kriegstagen war es zu sinnlosen

Verteidigungsgefechten und zu völlig unnötigen

Todesurteilen gegen Deserteure und einzelne Mutige

gekommen, die versucht hatten, dem grausamen Treiben

durch Zusammenarbeit mit den alliierten Truppen ein Ende

zu setzten.

Einzelne Städte wie

Freudenstadt, Waldenburg im Hohenlohischen, Neuenburg

und Breisach am Rhein waren noch in den letzten

Kriegstagen dem Erdboden gleichgemacht worden.

Insgesamt fielen die Zerstörungen im Südwesten recht

unterschiedlich aus: Generell waren die industriellen

Zentren und die Städte stärker betroffen als die

ländlichen Gebiete, generell auch hatte es die Mitte und

den Westen des heutigen Landes Baden-Württemberg stärker

getroffen als den Süden und den Osten.

Zu der schrecklichen Bilanz des Krieges zählen auch die

mehr als

10.000 deportierten deutschen Juden aus Baden,

Württemberg und Hohenzollern,

die dem Rassenwahn des NS-Regimes zum Opfer gefallen

waren. Von den annähernd 150 jüdischen Kultusgemeinden,

die vor dem „Dritten Reich“ im Südwesten existiert

hatten, gab es nach dem Krieg gerade noch sieben.

Der NS-Rassenwahn hatte in nur wenigen Jahren

vernichtet, was über Jahrhunderte gewachsen war: eine

lebendige und vielfältige jüdische Kultur als wichtiger

Bestandteil der südwestdeutschen Gesellschaft. Zu den

Opfern zählten auch über 10.000 Menschen, die in

Grafeneck im Zuge des NS-"Euthanasie“- Kranken- und

Behindertenmordes getötet worden waren. Zu erinnern ist

auch an tausende von Menschen aus den vom NS-Regime

besetzten europäischen Ländern, die im weit verzweigten

Außenlagersystem des NS-Terrors ihr Leben lassen

mussten.

Eine fast unvorstellbare Zahl von

rund einer halben Million Kriegsgefangenen und

Zwangsarbeitern kommt

hinzu, die in den Südwesten Deutschlands verschleppt

worden war. Die Zivilpersonen, die sich als

Zwangsarbeiter, Zwangsverschleppte und überlebende

KZ-Häftlinge außerhalb ihres Heimatstaates befanden und

die von den Alliierten nun als

„Displaced

Persons“

bezeichnet wurden, irrten in den zerstörten Städten oder

in den ländlichen Gegenden umher. Für viele von ihnen

war ihre Leidenszeit mit der Befreiung durch die

alliierten Truppen keineswegs beendet. Sie waren

ausgehungert, erschöpft und teilweise auch aggressiv –

es kam zu Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden.

Ursprünglich sollten die „DPs“ bis zur Rückkehr in ihre

Heimat in „Sammelstellen“ betreut werden, aus denen aber

rasch „Lager“ mit Bewachung und Stacheldraht wurden. Im

heutigen Baden-Württemberg waren es rund 180.000

Menschen, darunter etwa 70.000 sogenannte „Ostarbeiter“,

die „repatriiert“ werden sollten. Viele kehrten zwar

wieder in ihre Heimat zurück, andere aber blieben in

Deutschland und lehnten die Rückkehr in den

stalinistischen Osten ab, wo sie als „NS-Kollaborateure“

erneute Verfolgung, „Sibirien“ oder gar den Tod zu

befürchten hatten.

Die einheimische Bevölkerung erlebte das Kriegsende mit

der Auflösung der staatlichen und militärischen Ordnung

in ganz unterschiedlicher Art und Weise. In nur etwas

mehr als einem Monat hatten Amerikaner und Franzosen

Baden, Württemberg und Hohenzollern erobert. Die

Erfahrung des Kriegsendes unterschied sich recht

deutlich, je nachdem, ob es in den jeweiligen Orten noch

zu Kampfhandlungen und gleichzeitigen Bombenangriffen

gekommen oder ob die Übergabe kampflos vonstatten

gegangen war. Dort, wo noch bis in die letzten Stunden

gekämpft wurde, war es ein Unterschied, ob die deutschen

Truppen aus Wehrmachtseinheiten bestanden oder ob es

sich um SS-Männer handelte, die in aller Regel

fanatischer agierten. Letztlich war es auch ein

bedeutender Unterschied, welche der beiden

Besatzungsmächte einmarschierte. Vor allem in den

Gebieten Badens und Württembergs, die von französischen

Truppen besetzt wurden, kam es zu massenweisen

Vergewaltigungen und Plünderungen.

Unmittelbar am Ende des Krieges

lebten rund eine Million Menschen auf dem Gebiet des

heutigen Baden-Württemberg, die sich nicht an ihrem

eigentlichen Wohnort aufhalten konnten – Ausgebombte

sowie Evakuierte aus anderen Reichs- und Landesteilen.

Sie alle versuchten, auf irgendeine Weise ihre Heimat zu

erreichen und stellten die Verantwortlichen angesichts

eines völlig daniederliegenden Verkehrssystems vor

riesige Herausforderungen.

Zehntausende von deutschen Soldaten, die in

Kriegsgefangenschaft geraten waren, sollten erst sehr

viel später heimkehren können.

Noch 1947/48 waren deutlich über 100.000 Männer aus dem

Südwesten von den alliierten Siegermächten in

Kriegsgefangenenlagern inhaftiert.

Ein Großteil davon konnte 1949 heimkehren, die Letzten

unter ihnen kamen erst im Januar 1956 aus der

Sowjetunion zurück.

Im Land der Besiegten mochten nur wenige den

Zusammenbruch als Befreiung vom Joch des

Nationalsozialismus empfinden: die dem Tode Geweihten,

Drangsalierten und Verfolgten des Regimes, die im

Verborgenen wirkenden Opponenten, wohl auch manch

Ausgebombter. Es bedurfte langer Jahre des Wandels, bis

die Kapitulation von der Mehrheit der Bevölkerung als

Befreiung akzeptiert wurde. Aber auch diejenigen, die

das Kriegsende als Niederlage sahen, waren von

existenziellen Sorgen und Zukunftsängsten geplagt. Noch

war für niemanden zu ahnen, dass die

Zusammenbruchsgesellschaft von 1945 inner halb weniger

Jahre eine starke wirtschaftliche Dynamik entfalten

sollte.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der letzten

Regierung des Deutschen

Reiches mit dem Großadmiral Karl Dönitz als

Reichspräsidenten, vertreten

durch das Oberkommando der Wehrmacht, hatte das Deutsche

Reich und damit auch sein Verwaltungsaufbau zu

existieren aufgehört. Während die hohen NS-Funktionäre

in aller Regel geflüchtet waren oder Selbstmord begangen

hatten, waren zahlreiche Bürgermeister auf ihren Posten

geblieben. An ihnen und an den neu berufenen,

unbelasteten Stadtoberhäuptern lag es nun, unter der

Kuratel der Besatzungsmächte die dringlichsten Probleme

des Nachkriegsalltags zu bewältigen.

Die Deutschen waren in dieser Situation ein Volk ohne

Staat, aber eines mit Kommunen. So lange die

Länderverwaltungen nicht wieder funktionierten, mussten

und konnten die weitgehend intakt gebliebenen

Kommunalverwaltungen staatliche Aufgaben übernehmen.

Dies gelang nicht zuletzt aufgrund einer ganzen Reihe

herausragender Bürgermeister, die tatkräftig anpackten

und die die niedergeschlagene Bevölkerung motivieren

konnten. Hinzu kam, dass sich dort, wo Verfolgte des

NS-Regimes und Unbelastete zur Verfügung standen, eine

überaus engagierte Art der Bürgerinitiative bewährte,

die gemäß dem Imperativ

„Nie

wieder!“

und mit einem

antinationalsozialistischen Grundkonsens über die alten

Parteigrenzen hinweg funktionierte. Nicht zu

unterschlagen ist dabei, dass unter den Aktiven der

ersten Stunde nicht nur Sozialdemokraten, Liberale und

Zentrumsanhänger waren, sondern oft auch Kommunisten mit

einer KZ-Leidensgeschichte. Sie wurden als „normaler“

Bestandteil der deutschen Parteienlandschaft angesehen,

bis die KPD ihren Weg hin zur stalinisierten Kaderpartei

nahm.

Auch für die notgeplagte Bevölkerung war der kommunale

Zusammenhang der unmittelbare Orientierungsrahmen im

Alltag: bei der Sicherung der menschlichen

Grundbedürfnisse wie Ernährung, Wohnen,

Energieversorgung zum Heizen und Kochen sowie bei der

Trümmerbeseitigung und beim Wiederaufbau.

Heimatvertriebene und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg

Zwischen 1939 und 1945 war die Bevölkerungszahl in Südwestdeutschland bedingt durch die Kriegshandlungen und aufgrund einer niedrigen Geburtenrate von etwa 5,5 Millionen Menschen auf etwas weniger als 5,1 Millionen zurückgegangen. Nach dem Krieg wuchs die Bevölkerung zumindest in manchen Landesteilen rasant, was nur zum geringeren Teil auf die nun ansteigende Geburtenrate, sondern vor allem auf die Bevölkerungsverschiebungen im Zuge der militärischen Niederlage Deutschlands zurückzuführen war.

Schon vor dem Kriegsende waren Menschen aus den

deutschen Ostgebieten vor der Sowjetarmee auch nach

Südwestdeutschland geflüchtet. Die Massentransporte der

Heimatvertriebenen kamen aber seit Herbst 1945 an. Auf der Potsdamer

Konferenz hatten sich die drei „großen" Siegermächte auf eine

vertragliche Regelung „zur ordnungsgemäßen Überführung deutscher

Bevölkerungsteile" geeinigt, wie die Vertreibung amtlich hieß. Sie

lösten damit eine Welle zwangsweiser Migration in bislang

unbekanntem Ausmaß aus, die die Aufnahmeländer völlig unvorbereitet

traf.

Die Unterbringung, Versorgung und Integration der Heimatvertriebenen

– wenig später auch der SBZ-Flüchtlinge – war eine der größten

Herausforderungen der Nachkriegszeit. Auch hier verlief die

Entwicklung regional sehr unterschiedlich: Die Franzosen, die an der

Potsdamer Konferenz nicht beteiligt waren, fühlten sich auch nicht

an die dort getroffenen Beschlüsse gebunden und verweigerten

zunächst die Aufnahme von Vertriebenen in ihrer Besatzungszone.

Nicht zuletzt fürchteten sie eine wirtschaftliche und politische

Destabilisierung der Nachkriegsgesellschaft. Entsprechend stagnierte

in den beiden französisch besetzten südwestdeutschen Ländern vorerst

auch die Bevölkerungszahl.

Bis 1949 war hier von einem „Flüchtlingsproblem" nicht zu sprechen: In (Süd-)Baden waren im Jahr 1946 lediglich etwa 20.000 „Alt-Evakuierte" und Flüchtlinge im Land, die vor Erlass der Zonensperre „eingesickert" waren. In Württemberg-Hohenzollern waren es 28.000 (vgl. Tabelle). Erst ab 1949/50 stiegen nun auch hier die Flüchtlingszahlen deutlich an, weil beide Länder im Rahmen des Länderflüchtlingsausgleichs der ersten Bundesregierung Kontingente aufnehmen mussten. Aufgrund der geringeren Wirtschaftskraft und damit geringerer Zuweisungen erreichten aber hier die Werte nie das Niveau der amerikanischen Zone.

Völlig anders gestaltete sich dagegen die Entwicklung im amerikanisch besetzten Württemberg-Baden: Innerhalb nur eines Jahres kamen hier seit Herbst 1945 über eine halbe Million „Flüchtlinge" an, wie sie von Amts wegen noch genannt wurden. Rund 321.000 waren es im weniger stark zerstörten Nordwürttemberg und 183.000 in Nordbaden. Schon im Sommer 1945 waren die zerstörten industriellen Zentren wie Ulm, Heilbronn, Stuttgart, Mannheim und Pforzheim als „Brennpunkte des Wohnungsbedarfs" für jeglichen Zuzug gesperrt worden. Um ein länger dauerndes „Lagerleben" zu verhindern, schrieb die US-Besatzungsmacht vor, dass die Vertriebenen möglichst rasch und unter Beibehaltung der Familien-, nicht aber der Dorfgemeinschaft über das Land zu verteilen und dafür privater Wohnraum der ansässigen Bevölkerung zu beschlagnahmen war.

Die Heimatlosen waren damit den Zufällen des behördlich organisierten Bevölkerungstransfers ausgeliefert. Sie kamen zunächst in staatliche Durchgangslager und wurden dann auf die orte ihrer „Erstplatzierung“ verteilt. In Nordwürttemberg erfolgte diese Verteilung relativ gleichmäßig, wobei der Anteil der Zwangszuwanderer an der Gesamtbevölkerung in den Landkreisen bei fast 18 Prozent und in den Stadtkreisen bei etwa fünf Prozent lag. Aufgrund der starken Kriegszerstörungen in den Landkreisen Bruchsal, Mannheim und Pforzheim mussten hier vor allem in den stärker landwirtschaftlich geprägten Kreisen Buchen, Mosbach, Sinsheim und Tauberbischofsheim zusammenrücken. Hier machten die Vertriebenen im Schnitt 23 Prozent der Bevölkerung aus, in einzelnen Kreisen gar fast dreißig Prozent. Die ökonomischen Rahmenbedingungen in den Kreisen, in denen die Vertriebenen „erstplatziert" wurden, bestimmten dann auch ganz entscheidend deren Start- und Integrationschancen.

Auf das gesamte Land Baden-Württemberg gesehen wurde der Höchststand der Zahl der Zwangszuwanderer erst 1961, im Jahr des Baus der Berliner Mauer, erreicht. Nun waren 1,2 Millionen Heimatvertriebene und weitere 415.000 SBZ-Flüchtlinge im Land. Zusammengenommen machten die „Neubürger", wie sie inzwischen amtlicherseits genannt wurden, fast 21 Prozent der gesamten baden-württembergischen Bevölkerung aus.

In vielerlei Hinsicht lässt sich die Integration der Zwangszuwanderer aus der ex post-Perspektive als Erfolgsgeschichte lesen. Weite Teile der Vertriebenen kamen mit Erfahrungen in der Landwirtschaft, aber auch mit fundierter handwerklicher oder anderer Ausbildung. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft waren sie ein Aktivum, zumal die Industrie zusehends nach Arbeitskräften verlangte. Ohne das einsetzende Wirtschaftswunder wäre ihre Integration sicherlich problematischer verlaufen, aber ohne die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge wäre wiederum das Wirtschaftswunder kaum möglich gewesen.

Die „Neubürger" waren leistungs- und aufstiegsorientiert und versuchten, mit viel Fleiß und Ehrgeiz den sozialen Status wieder zu erreichen, den sie in ihrer Heimat gehabt hatten. Die rege Bautätigkeit der Vertriebenen, die vor allem mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 einsetzte, war symptomatisch, denn das Eigenheim war auch hier soziales Leitbild und Symbol für das „Ankommen" in der bundesrepublikanischen Gesellschaft.

Allerdings ist der „Mythos der schnellen Integration" (Thomas Grosser) auch zu hinterfragen. Durch die zum Teil erheblichen Konfessionsunterschiede zwischen einheimischer und vertriebener Bevölkerung entstanden kulturell bedingte Konflikte und Vorbehalte, die nur langsam abgeschliffen werden konnten. Gerade im vorwiegend protestantischen Nordwürttemberg führte die Zuwanderung der überwiegend katholischen Vertriebenen zur größten Verschiebung der Konfessionsverhältnisse seit dem Dreißigjährigen Krieg. So blieb beispielsweise die Verbindung der Vertriebenen mit den Einheimischen durch Heirat auch wegen dieser konfessionellen Unterschiede vor allem in den ländlichen Gebieten lange Zeit die Ausnahme.

Hinzu kam, dass sich nach der wirtschaftspolitisch liberalisierenden Weichenstellung der Währungsreform auch die Konflikte um Arbeitsplätze, Bezahlung und Wohnraum deutlich verschärften. Zumindest zwischenzeitlich stieg bei den „Neubürgern" die Arbeitslosigkeit deutlich stärker an als bei der „einheimischen" Bevölkerung. Weitere sozialökonomische und sozialkulturelle Integrationsbarrieren sind zu nennen: Wohl gelang relativ rasch die Teilhabe am expandierenden Konsumgütermarkt, noch lange aber blieben deutliche Unterschiede bei der Vermögenssubstanz bestehen, an denen auch der Lastenausgleich nichts änderte, wenngleich er vielen Alteingesessenen als ungerecht erschien. Zwar sorgten Wohnungsbauprogramme dafür, dass die Heimatvertriebenen verhältnismäßig schnell ein eigenes Dach über dem Kopf hatten, doch wurde noch lange Zeit bei den Vertriebenen nicht die Wohneigentümerquote der „Altbürger" erreicht.

Quelle: Karl Moersch, Reinhold Weber: Die Zeit nach dem Krieg: Wiederaufbau in Südwestdeutschland. Landeskundliche Reihe Bd 37. Die Zeit nach dem Krieg: Städte im Wiederaufbau.

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg

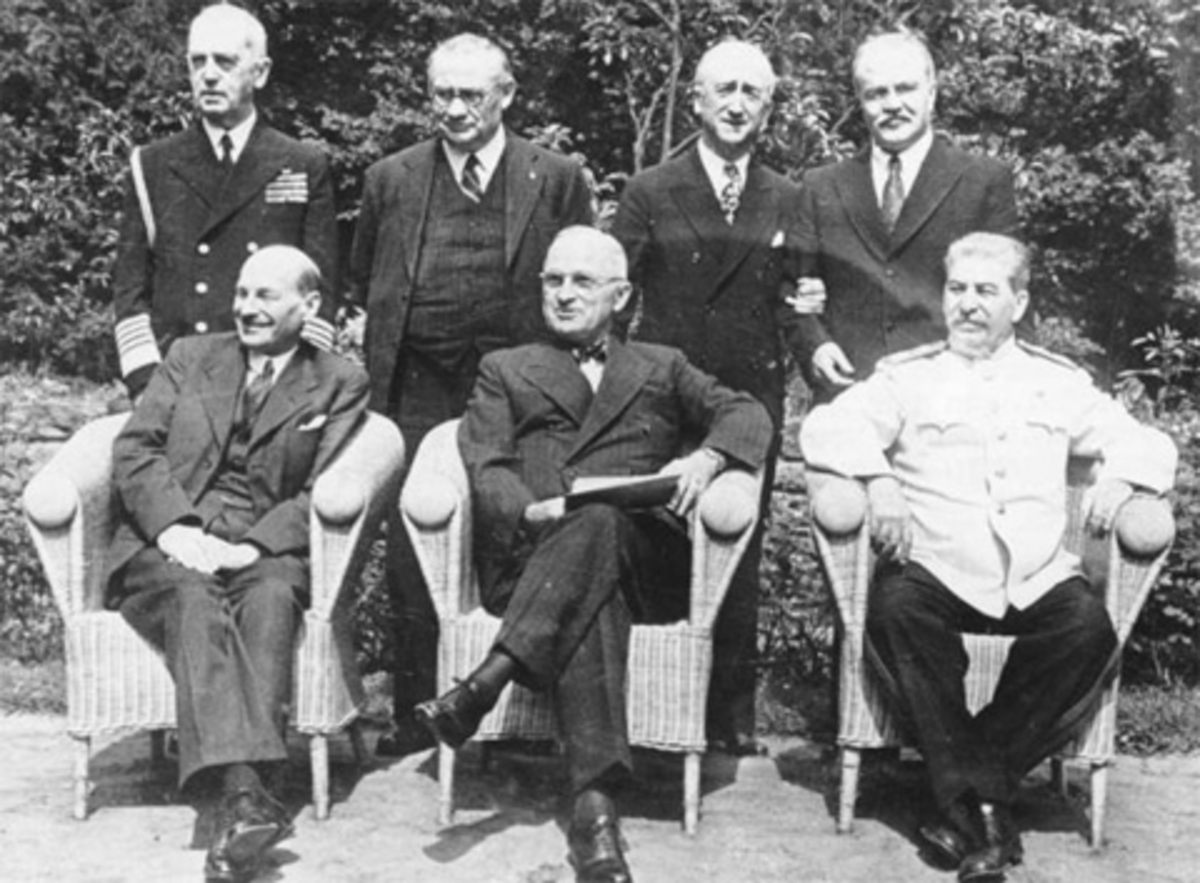

Die Potsdamer Konferenz

Potsdamer Konferenz der führenden Staatsmänner der drei alliierten Mächte der UdSSR, Grossbritannien und der USA vom 17. Juli bis 2. August 1945 in Schloß Cecilienhof und Babelsberg. v.l.n.r.: sitzend: C.R. Attlee, H.S. Truman, Josef Stalin; stehend: Admiral J.D. Loahy, E. Bevin, J.W.Byrnes, und W.M. Molotow. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R86965. CC-BY-SA.

1945 herrschte in Deutschland Zerstörung, Hunger, Hoffnungslosigkeit und Chaos vor. Die Infrastruktur war fast komplett vernichtet, Wohngebiete teilweise ausgelöscht, besonders das Transportwesen hatte es hart getroffen. Großstädte wie Köln und München waren kaum mehr zu erkennen. Die meisten Brücken über den großen Flüssen waren eingebrochen, die Verkehrsadern gelähmt. Millionen Menschen mussten längere Zeit auf Wasser, Gas und Elektrizität verzichten. Die Menschen hatten riesige Trümmerberge aufzuräumen, ihr Existenzminimum zu sichern und die Vergangenheit zu bewältigen. Von 1945 bis zur Währungsreform 1948 und der Rückkehr der Kriegsgefangenen ersetzten die „Trümmerfrauen" fehlende männliche Arbeiter im Baugewerbe.

Über zwölf Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene sowie bis zu zwölf Millionen "Displaced Persons" – ehemalige Zwangsarbeiter und ausländische KZ-Insassen – mussten nach dem Ende des Krieges eine neue Heimat finden bzw. repatriiert werden. Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs hielten bis lange nach Kriegsende an und forderten zwischen 1944 und 1947 bis zu 600.000 Menschenleben. Amtliche Zahlen aus den 1950er Jahren gingen von ca. zwei Millionen Toten aus, halten einer Überprüfung aber nicht stand.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es mehr als acht Millionen Deutsche, die sich als Kriegsgefangene im Gewahrsam der Siegermächte befanden. Im ersten Jahr nach Kriegsende wurden fünf Millionen von ihnen entlassen. Viele Menschen wurden vermisst, ihr Verbleib konnte nicht geklärt werden. 1950 sprach man von 1,3 Millionen Vermissten im Osten und 100 000 Vermissten im Westen, der Suchdienst des Roten Kreuzes hat 1,086 Millionen deutsche Soldaten schließlich für tot erklärt.

Die industrielle Produktion in Deutschland war praktisch zum Erliegen gekommen. Teilweise konnte die Nahrungsmittelversorgung nur durch umfangreiche internationale Hilfslieferungen auf extrem niedrigem Niveau gesichert werden. Die Reichsmark war kaum mehr etwas wert. Sie hatte ihre Rolle als Tausch- und Zahlungsmittel weitgehend verloren. Anstatt in Währung tauschten die Menschen nun hauptsächlich in Naturalien. Der „Schwarze Markt" entwickelte sich explosionsartig. Denn angesichts der relativen Wertlosigkeit von Geld und Lebensmittelkarten sah sich der "Normalverbraucher" auf Schwarzhändler und Schieber angewiesen. Auf dem offiziellen Markt des Rationierungssystems gab es bei weitem nicht das Lebensnotwendige. Mit sogenannten „Hamsterfahrten" aufs Land sicherte sich die städtische Bevölkerung ihr Überleben. Dabei tauschte sie Hausrat, Kleidung oder Wertgegenständen gegen Lebensmittel. Wichtigstes Zahlungsmittel waren aber Zigaretten, für die man auf dem Schwarzen Markt fast alles erhalten konnte.

Die Politik der Siegermächte

Mit der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945

übernahmen die vier Siegermächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien

und Frankreich, die Oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Der aus

den vier Oberbefehlshabern gebildete Alliierte Kontrollrat in Berlin

entschied fortan über alle Fragen, die Deutschland als Ganzes

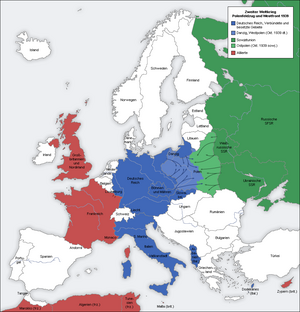

betrafen. Das Deutsche Reich wurde in vier unterschiedlich große

Besatzungszonen und Berlin in vier Sektoren aufgeteilt, in denen die

Militärgouverneure nach eigenem Ermessen handeln.

Auf der Potsdamer Konferenz (17. Juli - 2. August 1945) einigten

sich die vier Siegermächte auf politische Grundsätze für die

Behandlung Deutschlands:

Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Dezentralisierung, Dekartellisierung und Demokratisierung. Außerdem wurde beschlossen, die deutschen Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße bis zu einem Friedensvertrag unter polnische sowie sowjetische Verwaltung zu stellen und die dortige deutsche Bevölkerung ebenso wie die Deutschen aus der Tschechoslowakei und Ungarn auszusiedeln.

Die Zukunft Deutschlands war in den ersten

Nachkriegsjahren noch ungewiss. Die langwierigen Verhandlungen der

Besatzungsmächte zeigten immer deutlicher den beginnenden Kalten

Krieg zwischen den Supermächten USA und UdSSR. In der ehemaligen

Hauptstadt Berlin spiegelte sich der Konflikt im Kleinen und spitzte

sich zu. Ihre Teilung nach der sowjetischen Blockade 1948 war ein

Vorbote der Gründung zweier deutscher Staaten.

Nach fast einem Jahr Verhandlungsdauer wurden am 1. Oktober 1946 12

der 24 Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess

zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Bei Kriegsende führte die NSDAP-Kartei 6,5 Millionen Mitglieder. Vor allem die Staatsdiener waren eng mit der Nazi-Herrschaft verbunden. Über 65 Prozent der Beamten, mehr als 80 Prozent aller Richter und Justizbeamten waren Parteigenossen. Der NS-Lehrerbund meldete 491.000, der Ärztebund 72.000 Gefolgsleute. Es war die breite deutsche Mitte, die sich Hitler und seiner Politik verschrieben hatte. Die Sowjets zielten vor allem auf die Entmachtung der politischen Führungsschicht. Bereits Ende 1947 proklamierte die sowjetische Militärregierung das Ende der politischen Säuberung. Nach der gesellschaftlichen Umwälzung, nachdem rund 520.000 Personen von ihrem Posten entfernt worden waren, sah die neue Staatsmacht keinen Grund mehr, auf die Mitarbeit von Nazis zu verzichten.

Am 30. Juni 1949, kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, präsentierte die amerikanische Militärregierung ihre Entnazifizierungsbilanz, nach der 99 Prozent aller Fälle abgeschlossen waren. Die Zahl der nach dem "Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus" erfassten Personen belief sich auf über 13 Millionen. Gegen rund 3,5 Millionen war Anklage erhoben worden, etwa 2,5 Millionen waren ohne Verfahren amnestiert worden. Die Spruchkammern erledigten 950.000 Fälle. Dabei wurden nur 1.654 Altnazis als "Hauptschuldige" eingestuft und verurteilt. Und eines der ersten Gesetze, das der Deutsche Bundestag 1949 erließ, war das einstimmig verabschiedete Amnestiegesetz. 1954 folgte die zweite Bundesamnestie, nach der die große Mehrheit der verurteilten NS-Täter begnadigt und die Urteile aus dem Strafregister gelöscht wurden.

Je länger sich in den Westzonen die Verfahren hinschleppten, desto mehr entwickelten sich die Spruchkammern zu wahren "Mitläufer"-Fabriken. Wechselseitig stellten sich alte Nazis "Persilscheine" aus und schafften es millionenfach, sich als verführte Unschuldige aus der Affäre zu mogeln. Als wäre nichts geschehen, kehrten NS-Spitzenleute auf ihre Posten zurück - nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Wissenschaft.

Vier Jahre nach Kriegsende, am 8. Mai 1949, beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Über Parteigrenzen hinweg gaben seine Demokraten die Antwort auf Krieg und Gewaltherrschaft in Artikel 1 unserer Verfassung:

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Textquelle: Internetprojekt LeMO (Lebendiges virtuelles Museum Online) des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

Die Nürnberger Prozesse

Anfang August 1945 begründeten die Alliierten einen Internationalen Militärgerichtshof zur Verurteilung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Der Militärgerichtshof sollte im Justizpalast Nürnberg tagen. Die Nürnberger Prozesse gelten als der wichtigste Bestandteil des alliierten Bestrafungsprogramms gegen führende Vertreter des NS-Regimes. Sie fanden vom 20. November 1945 bis 14. April 1949 statt und umfassten den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher sowie mehrere sogenannte Nürnberger Nachfolgeprozesse.

Der Zweite Weltkrieg

Der Krieg weitete sich 1940 auf Nord- und Westeuropa aus. Während Dänemark kampflos kapitulierte, leistete Norwegen vor der Kapitulation vom 10. Juni heftigen Widerstand. Der deutsche Angriff auf die Niederlande, auf Belgien, Luxemburg und Frankreich hatte bereits am 10. Mai 1940 begonnen. Mit dem Kriegseintritt Italiens, das mit Deutschland verbündet war, wurden der Mittelmeerraum und Teile Afrikas ab Juni 1940 ebenfalls zum Kriegsschauplatz. Am 22. Juni 1941 begann der Vormarsch von deutschen Divisionen gegen die Sowjetunion.

Beginn der europäischen Integration im Zeichen des Kalten Krieges

Stuttgart nach Ende des Krieges 1946. Im Vordergrund: Das Stuttgarter Rathaus. Foto: LMZ Baden-Württemberg.

Trotz anhaltend niedriger Wahlbeteiligung

und Zunahme von europaskeptischen und

rechtspopulistisch-nationalistischen Parteien bei den

Europawahlen 2014 gilt die europäische Einigung und die

Herausbildung der Europäischen Union nach wie vor den

meisten der rund 500 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern

als wichtiger Meilenstein in der Entwicklung dieses von

Krisen und Kriegen geschüttelten Kontinents. Das

Nobelpreiskomitee in Stockholm hat nicht umsonst im Jahre

2012 der EU deshalb für ihre friedens- und

freiheitssichernde Funktion den Friedensnobelpreis vergeben.

Allerdings wachsen derzeit die Ansprüche an die EU rasant.

In Konkurrenz mit den USA und den asiatischen Großräumen

soll die EU die Zukunftsfähigkeit des "alten Kontinents"

ermöglichen, soll neue Wachstumskraft und

Innovationspotenzial generieren, um im globalen

ökonomischen, ökologischen und sozialen Konkurrenzkampf

langfristig zu bestehen. Sogar bei den Europa-Enthusiasten

droht aktuell Ernüchterung, ja Enttäuschung um sich zu

greifen. Der Europäische Einigungsprozess befindet sich –mal

wieder – in der Krise. Er drohe, so der gerade

wiedergewählte Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz,

gar zu scheitern. In die Kritik geraten dabei häufig die

Institutionen und komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb

der Europäischen Union, denen nachgesagt wird, nur sehr

schwerfällig und überbürokratisch zu agieren. Nicht selten

werden die Brüsseler Strukturen gar als "Moloch" denunziert.

Übersehen wird dabei häufig, dass insbesondere diese

Institutionen historische Ursachen haben. Aus

unterschiedlichen nationalen aber auch einer europäischen

Perspektive werden die Nachkriegsjahre bis zur Gründung der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957

rekonstruiert. Von Anfang an gab es dabei ein Ringen von

nationalen Souveränitätsansprüchen, von Ansätzen

gouvernementaler Kooperation und sogar von Bestrebungen,

neue supranationale Strukturen in Europa zu schaffen.

Stunde Null oder Befreiung vom Faschismus?

Heute wird der militärische Sieg über die nationalsozialistische Herrschaft in großen Teilen von Europa durch die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg fast durchweg als "Befreiung vom Nationalsozialismus" bezeichnet. Allerdings überwogen in der Bundesrepublik Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit zunächst überwiegend Begriffe wie "Zusammenbruch" oder "Stunde Null", die eher auf die materielle Not, die Zerstörungen, die Demontagen, Flucht und Vertreibung sowie den Aspekt des Neuanfangs verwiesen. In der DDR wurde an den 8. Mai 1945 dagegen von Anfang an als Tag der Befreiung gefeiert. Die DDR beanspruchte für sich, von Anfang an antifaschistisch aufgestellt gewesen zu sein, weswegen sie auch keine Verantwortung für die nationalsozialistischen Gräueltaten zu übernehmen bereit war. Dies stieß bei vielen Nachbarn Deutschlands auf Unverständnis.

Der Wandel im Westen wurde insbesondere durch eine Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes in Europa eingeleitet. Nicht mehr Kapitulation und Niederlage, sondern die Beendigung der Diktatur wird seither in den Mittelpunkt des Gedenkens gestellt, obwohl von Weizsäcker in seiner Rede durchaus auf die Zwiespältigkeit des Jahrestages hinwies:

"Wir Deutschen begehen den Tag unter uns, und das ist notwendig. […] Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit, so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. […] Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft."

Kalter Krieg und Marshall-Plan-Hilfen

Eine zentrale Rolle für die westeuropäische Integration spielten nach 1945 nicht nur die politischen Umstürze und Gleichschaltungen in den von der sowjetischen Armee besetzten Gebieten in Mittel- und Osteuropa, sondern auch die von den USA als Wiederaufbauprogramm formulierte "Marshall-Plan-Hilfe". Das "European Recovery Program" (ERP) war ein Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem an den Folgen des Krieges leidenden Westeuropa zugute kam, prinzipiell aber auch den osteuropäischen Staaten angeboten wurde. Es bestand, vereinfacht ausgedruckt, aus Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren, vor allem aus den USA. Das 12,4-Milliarden-Dollar-Programm wurde am 3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet und noch am selben Tag von US-Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt. Im gesamten Zeitraum (1948–1952) leisteten die USA bedürftigen Staaten der "Organisation for European Economic Cooperation" (OEEC) Hilfen im Wert von insgesamt 13,1 Milliarden Dollar. Die Sowjetunion und die osteuropäischen Staaten wurden ebenfalls zu den Beratungen über die Hilfe der USA eingeladen. Sie zogen sich jedoch bald daraus zurück und verboten den osteuropäischen Staaten, die unter ihrem Einfluss standen, sogar jede Teilnahme, auch der vor 1948 noch demokratisch regierten Tschechoslowakei.

Der Auslöser für die Entscheidung, die europäischen

Länder einschließlich Deutschland zu unterstutzen, war

der beginnende Kalte Krieg. Als Reaktion u. a. auf den

Bürgerkrieg in Griechenland verkündete Truman am 12.

Marz 1947 die Truman-Doktrin, nach der die USA alle

"freien Volker" im Kampf gegen totalitäre

Regierungsformen unterstutzen wurden. Griechenland war

den Beschlüssen der Kriegskonferenzen zufolge britisches

Einflussgebiet. Trotzdem unterstutzte die Sowjetunion

offen die dortigen Kommunisten im Bürgerkrieg. Schon vor

der Bekanntgabe des Marshallplanes gab es Plane zum

Wiederaufbau Europas. US-Außenminister James F. Byrnes

präsentierte in einer Rede in Stuttgart am 6. September

1946 z. B. bereits eine frühe Version des Planes.

1945 und heute: Folgen des Zweiten Weltkriegs

Deutschland-Flagge. Bild: Flickr. János Balázs. CC BY-SA 2.0.

Der Zweite Weltkrieg hat seine

Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen und wirkt noch bis in die

Gegenwart hinein. Egal ob Orte, Gefühle, oder Politik - das Kriegsende

begleitet uns auch heute.

Seit 1945 hat Deutschland einige geschichtliche Marksteine auf seinem Konto.

Aufbau, Nachkriegsjahre, Wirtschaftswunder, Kalter Krieg, Bau und Fall der

Mauer und schließlich das Ende der DDR. Dabei konnte sich das Land zu einer

Wirtschaftsmacht entwickeln und eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen.

Diese Entwicklung war stets begleitet von den Anstrengungen der jeweiligen

Regierung für die Grundwerte Freiheit, Demokratie und die Geltung der

Menschenrechte und für die europäische Einigung. Heute ist Deutschland von

Freunden und Partnern in Europa umgeben. Eine Umfrage während der

Fußball-Weltmeisterschaft 2014 besagte sogar,

die Bundesrepublik sei die beliebteste Nation der Welt.

Noch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die meisten

Deutschen weit davon entfernt, ihr Land als Aushängeschild zu sehen oder

sich mit ihm zu identifizieren. Der jüngeren, hauptsächlich westdeutschen

Bevölkerung mangelte es im Vergleich mit anderen europäischen Staaten - an

Nationalbewusstsein. Die Identifikation der Deutschen mit der eigenen Nation

erstarkte erst nach und nach, ausgelöst durch die friedliche

Wiedervereinigung, später bei europäischen und internationalen

Sportwettbewerben. Spätestens seit der Fußballweltmeisterschaft 2006

schwenken Deutsche ihre Nationalflagge wieder ganz ungehemmt in der

Öffentlichkeit. Sie singen selbstbewusst die Nationalhymne - etwas, das

vielen vorher noch befremdlich war.

Die Kriegsschuld Deutschlands

wirkte sich nicht nur sichtbar auf das Bewusstsein der Bundesbürger, sondern

auch auf die deutsche Politik aus. Lange nahmen deutsche Regierungen eine

eher zurückhaltende und wiedergutmachende Rolle auf internationalem Parkett

ein. Deutschland war nach 1945 von den auferlegten Beschränkungen der

Westalliierten geprägt. Die deutsche Außenpolitik war in den

Nachkriegsjahren durch Konrad Adenauers Leitlinie „Souveränitätsgewinn

durch Souveränitätsverzicht“ charakterisiert. Indem die noch junge

Bundesrepublik auf Souveränität verzichtete, gewann sie langfristig – nicht

zuletzt durch die Westbindung – an Souveränität. Man wollte keine neue Angst

bei den internationalen Partnern schüren und der Vergangenheit entschieden

entgegentreten, indem man sich mit ihr auseinandersetzte.

Der Bundesrepublik gelang es jedoch mit einer

verantwortungsvollen Politik, ihren Schatten aus der NS-Vergangenheit

abzuschütteln. Der ehemalige Erzfeind Frankreich gilt spätestens seit dem

Vertrag von Elysée von 1961 als enger Freund. Trotz des schrecklichen

Holocaust, der Deutschland eine besondere Verpflichtung und Verantwortung

gegenüber Israel auferlegt, sind auch diese beiden Länder heute

freundschaftlich, politisch und wirtschaftlich eng miteinander verbunden.

Das Nachbarschaftsverhältnis mit Polen entlang der Oder-Neiße-Grenze ist ein

gutes.

Deutschland spielt heute eine starke Rolle in Europa. Zum einen als

Wirtschaftsmacht, aber auch als einflussreicher politischer Protagonist in

der Außenpolitik. Mit einem neuen Selbstbewusstsein hat sich die Bundeswehr

von einer reinen Verteidigungsarmee in den letzten Jahren zu einer Armee im

Einsatz entwickelt. Presseberichte aus dem Ausland spiegeln regelmäßig

Bedenken über diese mächtige Stellung des ehemaligen Nazi-Deutschlands im

europäischen Gefüge.

Auch rechtsextremistische Auswüchse oder Europa-feindliche

Positionen, die in Deutschland wieder vermehrt Einzug halten, lassen

international aufmerken. Die britische BBC reagierte zum Beispiel schockiert

über die PEGIDA-Demonstrationen in Dresden. Hier sei sehr schnell klar

geworden, dass sich die Proteste gegen Asylbewerber richteten und nicht

gegen Islamisierung. Vor einigen Jahren wären solche Szenen in diesem Land

unvorstellbar gewesen, hieß es von der BBC.

Währenddessen ist der Zweite Weltkrieg für ältere Deutsche immer noch Teil

ihres Alltags. Viele leiden an den Spätfolgen des Krieges. Einer

Studie des Uniklinikums Leipzig zufolge häufen sich Posttraumatische

Belastungsstörungen im Alter besonders in Deutschland. Die ständige Angst

vor Bomben¬angriffen und erlittenen Vertreibungen, Erlebnisse aus einer

Inhaftierung oder Schreckensbilder aus Kampfhandlungen haben sich fest in

der Seele der Kriegsgeneration eingebrannt. An sich völlig harmlose Dinge

aus dem Alltag, bestimmte Orte, Aktivitäten, Gerüche oder Geräusche, können

dazu führen, dass die Betroffenen das Trauma in Bildern und Gefühlen erneut

durch¬leben. Depressionen, Schlafstörungen, Ängste,

Konzentrationsschwierigkeiten und sozialer Rückzug können die Folgen sein.

Aber auch konkret fassbare Überreste des Krieges

tauchen dann und wann auf. Immer wieder stoßen Experten auf alte Bomben aus

der Kriegszeit. Zehntausende sollen noch unter deutschem Boden liegen. Jedes

Jahr sprengen und entschärfen die Räumdienste der Bundesländer rund 5.000

Weltkriegsbomben. Weniger gefährlich, dafür umso wertvoller war ein Fund aus

dem Jahr 2012. Verschollen geglaubte NS- Kunstschätze kamen ans Tageslicht.

Cornelius Gurlitt aus München-Schwabing, Sohn des Kunsthändlers Hildebrand

Gurlitt (1895–1956), hatte hunderte Bilder, die unter NS-Raubkunstverdacht

stehen, in seiner Wohnung gehortet.

Dabei scheint es, als ob das allgemeine Wissen über das Kriegsende langsam

weniger wird. Nach einer Umfrage im Auftrag des Magazins Stern wussten schon

vor fünf Jahren 45 Prozent der Bundesbürger nicht, was am 8. Mai 1945

geschah. Besonders groß war die Unwissenheit unter den Jüngeren: Mehr

als zwei Dritteln (68 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen ist laut Umfrage

nicht bekannt, dass an dem Tag der Zweite Weltkrieg beendet wurde.

An deutschen Lehr- und Bildungsplänen kann das nicht liegen. Darin ist der

Zweite Weltkrieg fester Bestandteil. Schüler und Schülerinnen sollen die

nationalsozialistische Vergangenheit beurteilen können und ein Bewusstsein

für die historische Verantwortung Deutschlands entwickeln, die sich aus der

NS-Vergangenheit ergibt.

Um der historischen Verpflichtung Deutschlands Rechnung

zu tragen, fördern Bund und Länder Gedenkstätten und entsprechende

Initiativen. Die Bundesregierung trägt mit der Gedenkstättenkonzeption dazu

bei, unter Wahrung der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder und

Kommunen, geeignete Rahmenbedingungen für die Gedenkstättenarbeit zu

schaffen. Ziel der Gedenkstätten ist es, Verantwortung wahrzunehmen, die

Aufarbeitung zu verstärken und das Gedenken zu vertiefen. Sie sollen mit

Forschungsarbeiten, Dokumentationen, Ausstellungen, Veröffentlichungen und

Veranstaltungen ihren spezifischen Anteil zur Darstellung der Orts-,

Regional- und Landesgeschichte während der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft leisten. Viele Menschen in Deutschland engagieren sich

ehrenamtlich für die Gedenkstättenarbeit. Sie schaffen damit einen

grundlegenden und unverzichtbaren Beitrag zum bewussten Umgang mit der

Geschichte und zur Demokratieerziehung.

Die Gedenkfeiern zum Kriegsende am 8. Mai 1945 sollen schließlich jedes Jahr

an Frieden und Freiheit erinnern und jeden Einzelnen mahnen, sich gegen

Gewalt und Diktatur abzugrenzen.

Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hat der unlängst verstorbene

ehemalige Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985

eine Rede gehalten, die wohl zu den bedeutenden Ereignissen in der

Geschichte Deutschlands gehört.

„Bei uns ist eine neue Generation in die

politische Verantwortung hereingewachsen. Die Jungen sind nicht

verantwortlich für das, was damals geschah. Aber sie sind verantwortlich für

das, was in der Geschichte daraus wird. Wir Älteren schulden der Jugend

nicht die Erfüllung von Träumen, sondern Aufrichtigkeit. Wir müssen den

Jüngeren helfen zu verstehen, warum es lebenswichtig ist, die Erinnerung

wachzuhalten." (Richard von Weizsäcker)

Beziehung Deutschland-Polen

Bronzetafel am Denkmal des Kniefalls in Warschau.

Das Auswärtige Amt bezeichnet Polen heute als einen zentralen Partner Deutschlands in der Europäischen Union. Die deutsch-polnischen Beziehungen seien für beide Seiten von herausgehobener Bedeutung. Sie hätten seit 1989 eine in der jüngeren Geschichte einmalige Dynamik entwickelt. Wie wertvoll dieses gute Verhältnis beider Länder ist, wird deutlich, blickt man auf den 1.9.1939 und die darauffolgenden Kriegsjahre zurück. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten an der polnischen Bevölkerung von damals bleiben nach wie vor unvergessen.

Nach dem Überfall der deutschen

Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 und dem Einfall der

Roten Armee an der Ostgrenze, brach eine schwere Zeit für

Polen an. Am 6. Oktober kapitulierten die letzten polnischen

Einheiten. Im Herbst 1939 teilten Deutschland und die

Sowjetunion das polnische Staatsgebiet unter sich auf.

Hitler konnte nun ohne Rücksicht seine expansive

"Lebensraum-Politik" in den westlichen Gebieten Polens

verfolgen. Der mittlere Teil Polens wurde deutsches

"Nebenland", also unmittelbar abhängiges Land. Diese

nationalsozialistische Politik kostete im Herbst 1939 bis zu

zwanzigtausend Mitgliedern der politischen und geistigen

Elite Polens das Leben. Gleichzeitig zwangen die

Nationalsozialisten die Menschen in Polen zur Umsiedlung

oder vertrieben sie. Die nationalsozialistischen Machthaber

wollten die jüdische Bevölkerung in den neuen Ostgebieten

vollständig vernichten. Dazu errichteten sie Arbeits-

und Konzentrationslager.

Wegen der Brutalität der deutschen Besatzer formierte sich

polnischer Widerstand. Als im April 1943 die letzten 60.000

Juden aus Warschau in Lager deportiert werden sollten, gab

es im Warschauer Ghetto einen

Aufstand. Die Wehrmacht schlug diesen

allerdings blutig nieder. Ein weiterer Aufruhr in Warschau

fand nach acht Wochen im Oktober 1944 ebenfalls ein Ende.

Daraufhin zerstörten die Nationalsozialisten die polnische

Metropole bis auf ihre Grundmauern.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm eine

provisorische polnische Regierung die Verwaltungsarbeit über

die Gebiete, die sich zwischen der

Oder-Neiße-Grenze und der Curzon-Linie

befanden. Rund 7 Millionen Deutsche mussten aus den

ehemaligen deutschen Gebieten flüchten. Etwa 1,5 Millionen

Polen mussten die ehemaligen polnischen Ostgebiete

verlassen.

In den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg

gab es keine offiziellen Kontakte zwischen dem westdeutschen

Staat und Polen. Die Folgen des Krieges wirkten nach. Ein

erhebliches Problem stellte die

Grenzfrage zwischen Polen und

Deutschland dar. 25 Jahre nach Kriegsende, am 7. Dezember

1970 unterzeichneten beide Länder schließlich den "Vertrag

über die Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der

Volksrepublik Polen". Anlässlich der Unterzeichnung dieses

Vertrags kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in

Warschau vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer

Ghettoaufstands im April 1943 nieder. Der Kniefall

wurde als ein symbolischer Akt der Reue für die deutschen

Verbrechen auch an den nichtjüdischen Polen empfunden. In

der Folge belebten sich die kulturellen, politischen,

wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Kontakte zwischen

Deutschland und Polen.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es schließlich zu

einem Neubeginn der deutsch-polnischen Beziehungen. Der

sechs Wochen nach der

Wiedervereinigung abgeschlossene deutsch-polnische

Grenzvertrag vom 14. November 1990 besiegelte

völkerrechtlich endgültig das Ende der Nachkriegszeit im

deutsch-polnischen Verhältnis.

Antikriegstag

Seit 1957 wird am 1. September an die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs sowie an die schrecklichen Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. Die Initiative für diesen Gedenktag ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus, der erstmals am 1. September 1957 unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ zu Aktionen aufrief.

Materialien der Landeszentrale

-

Die

Reihe MATERIALIEN

Texte und Unterrichtsmaterialien zur Gedenkstättenarbeit - Gedenkstätten in Baden-Württemberg (Webauftritt des Fachbereichs Gedenkstättenarbeit)

Alte Fotos vom Krieg in Luxemburg